Если внутрицеховой диалог дизайнеров шрифта, типографов, графических и веб-дизайнеров более-менее налажен, то диалога с другими участниками издательского процесса — авторами, редакторами, издателями — почти не существует. Нам захотелось исправить эту ошибку.

В разговоре участвуют (в порядке появления): Илья Рудерман, type.today, Custom Fonts; Андрей Курилкин, издатель «Нового издательства»; Анна Наринская, журналист, куратор; Юрий Остроменцкий, type.today, Custom Fonts; Филипп Дзядко, главный редактор проекта «Арзамас»; Дарья Яржамбек, арт-директор, графический дизайнер; Константин Чернозатонский, медиапродюсер.

Читать первую или вторую часть

ФД: У нас есть самый важный вопрос, ради которого вообще, мне кажется, мы собрались. Что такое современный шрифт? Каждый из нас может ответить на вопрос, что такое шрифт тридцатых, может отличить книжку пятидесятых годов от книжки восьмидесятых, от книжки десятых.

КЧ: Прежде всего, это не книжка, потому что книжки уже нет. Ещё немножко она там побудет, а потом будут эти омерзительные электронные листалки.

АН: Мне кажется, никто в это не верит.

ФД: К разговору про прекрасный «Аустерлиц». Я сначала пытался его прочитать в этой машинке на Bookmate, а потом стал его читать в издании Курилкина, и это получились две разные книжки.

АН: Это, точно, две разные книжки. На самом деле, это вообще другой разговор, важнейший. Я всё время хочу про это написать, потому что в том, как ты издаёшь книжку, связано всё. Я помню дикое расстройство именно в связи с тем, как я дала книжку Фила Бейкера про абсент своему другу (а это прекрасная книжка, прямо великолепная, всем советую её прочесть). И он сказал: «Я не могу её читать, потому что у неё слепой шрифт и множество опечаток». Для меня это вообще несуществующая вещь. Я этого не могу понять. Мне кажется, что, если написано, там как-то разберёшься. Но электронный экран для меня всё убивает.

КЧ: А с другой стороны, вполне есть книжки. Например, у меня таких две, которые с экрана читать как бы окей, и это даже немножко guilty pleasure (предосудительное удовольствие (англ.). — Прим. ред.). Но представьте себе их напечатать на бумаге. Например, Баян Ширянов, «Низший пилотаж». Я прочёл её впервые с экрана целиком, от начала и до конца. Она с экрана читалась великолепно. При этом ты понимаешь: это в принципе не может быть напечатано в виде книжки. Просто потому, что это чудовищная хрень.

ФД: У меня попроще. Я читал «Вечер в Византии» зачем-то на айфоне. Если бы это была книжка, я на третьей странице пошёл бы на пляж. А с «Аустерлицем» наоборот. «Аустерлиц» я не смог дочитать на айфоне — всё другое. Мне важно, как оно устроено. Если грубо: великие тексты должны быть напечатаны на бумаге.

АН: Набоков, который сам писал очень филигранно, при этом считал, что читать книжку — это как смотреть выставку или пойти в музей. Пробежка, пробежка, пробежка, ты не должен читать каждую строчку. Но при этом, когда мы читаем с экрана… не знаю, как это связано со шрифтом… Вот этот скроллинг — ты себя извиняешь, что читаешь не очень внимательно, когда читаешь с экрана, особенно в читалке.

КЧ: Получается эффект быстрого чтения.

АН: А когда ты читаешь книгу, то перелистнуть десять страниц — тогда ты уже просто её не читаешь.

Книжное приложение Bookmate. В наборе Kazimir Text студии Custom Fonts

Книжное приложение Bookmate. В наборе Kazimir Text студии Custom Fonts

КЧ: У вас бывает такое, что ты читаешь — и вдруг замечаешь… Это у меня вообще всегда случается на шрифте Lazurski. Так вот: ты читаешь, и вдруг ты осознаёшь, что ты читаешь, и в этот момент абсолютно теряешь смысл текста. Это начинает дико бесить, и иногда просто приходится отложить книжку, чтобы потом вернуться обратно на своё место.

АН: Про это вообще больше всего стоит говорить. Я говорила, что в прорывных западных журналах набирали на выворотке какими-то странными… и тебя подводили к тому, чтобы ты дико злился, покуда ты читаешь. Мне кажется важным, чтобы люди понимали: шрифт может свести к тому, что ты просто будешь дико злиться весь текст. Важно, чтобы человек, когда он читает, в какой-то момент остановился и сказал себе: «Я читаю». Мне кажется, что вообще это очень важная вещь в наше время, когда люди стали куда меньше читать.

ФД: Наоборот, люди всё время читают, но не отдают себе в этом отчёт.

АН: Они меньше читают осознанно. Люди читают фейсбук, но не понимают в этот момент, что они читают. Они думают, что просто проводят время.

ФД: В этом есть, на самом деле, смысл: оказывается, что процесс чтения заключается не в том, что Лев Толстой написал «Анну Каренину» о том-то и том-то, а о том, что, когда ты читаешь текст, ты потребляешь сразу же несколько продуктов. Очень хорошая история про сравнение книжки с машинкой. Когда читаешь «Аустерлиц» в бумаге и «Аустерлиц» в телефоне, ты совершаешь разного типа действия. Потому что в книге есть ещё некие сообщения, вложенные туда, в частности, с помощью шрифта, бумаги, обложки, указателей и всего остального.

КЧ: Нельзя ли сделать шрифт, который позволял бы применить двухмерную шкалу? С одной стороны, серьёзность, а с другой… Неважно, в общем, можно задать две шкалы. У текста есть настроение и уровень подачи того, что он хочет принести: умный — глупый, серьёзный — весёлый. Чтобы редактор мог размечать по ходу дела текст.

АН: Просто читателю сразу бы давался сигнал, что вы читаете глупое.

КЧ: Чтобы можно было шрифт по дороге подстраивать. Он вроде бы всё тот же самый Times, но он тихонечко трансформируется.

ИР: У одного моего студента был такой проект. У него была такая вариативность между добрым текстом и злым текстом. Более кругленькие буквы создавали доброе. И был какой-то резкий, колючий шрифт, который транслировал злое.

Студенческий проект Никиты Канарёва на курсе «Шрифт и Типографика» в Высшей британской школе дизайна. Куратор Илья Рудерман. 2011

КЧ: Прекрасно. Это то, что надо, а потом можно поворачивать наоборот.

АК: Журналы же, в принципе, это реализуют: разные типы сообщений набраны разными способами.

КЧ: Теперь можно делать на веб-сайте семантический анализ текста. Он мог бы сам выставлять другой шрифт.

ДЯ: Мы подошли к тому, что шрифт сегодня был бы хорошим инструментом для того, чтобы редактор наконец-то вышел из тени и стал критиком…

АН: …и стал бы мстить своим журналистам и говорить: «Я сейчас наберу твой текст глупым шрифтом, будешь знать, сволочь».

КЧ: В вёрстке большинства сайтов, которые мы читаем как полупериодические и периодические издания, есть, как правило, довольно фиксированный набор из одного шрифта для заголовка, одного для наборного текста и одного для выносов.

В последние десять лет признаком веб-подхода, по-моему, стало то, что выбор акцидентных шрифтов совершенно не зависит от смысла материала. Есть ещё лайт-шрифты, эта айфонная дрянь, которые вот тут вот уже сидят. Я всё жду, когда расстрельный приговор будут печатать лайт-шрифтом. Потому что он же должен создавать ощущение, что, в принципе, всё немножко не всерьёз, что жизнь вообще очень легка и прозрачна, что достаточно нажать кнопку Undo — и всё будет легко и приятно. И всякие долговые уведомления скоро будут приходить примерно этим шрифтом. На месте коллекторов я бы давно освоил айфоновый шрифт.

На самом деле, я думаю, что жить этому модненькому шрифту осталось буквально года четыре. Нас ждёт какой-то очень злобный, брутальный шрифтовой мир в ближайшие годы, такая газета «Правда» образца 1924 года. Сегодня это ещё светлость как-то…

АК: Светлость — это про будущее, это образ не сегодня, а завтра. Просто с retina-экранами она стала технологически возможна.

ИР: Хорошо. Вопрос совсем вкривь ко всему предыдущему. Скажите, как вы относитесь к эмодзи?

КЧ: Я пользуюсь анимированными гифками, я не пользуюсь эмодзи. Обожаю отвечать гифками.

ДЯ: Так это примерно то же самое, просто чуть более сложный инструмент.

ФД: «Арзамас» должен сделать свою серию эмодзи, потому что за этим будущее.

ДЯ: Больше некрасивых картинок, ещё больше уродливых картинок!

КЧ: Мне нравятся эмодзи, которые я в Telegram подгружаю. У меня там гигантская коллекция: голые тётки, Ельцин.

Стикеры для Telegram студии Custom Fonts

Стикеры для Telegram студии Custom Fonts

АН: Я считаю, единственное, что действительно интересно, это отношение к смайлу. Мне всё время казалось, что ставить что-то небуквенное — это прямо позор, это говорит о том, что я не могу выразить интонацию. Я тысячу пятьсот раз выяснила, что я не могу выразить интонацию: не писала «хо-хо», а писала что-то, про что я говорю, что это шутка. Дальше мне шли какие-то кровавые ответы, что я всех обидела и так далее. И вдруг критик Курицын написал мне письмо с кучей смайлов. А поскольку он видный набоковед, он мне привёл цитату, где Набоков пишет, что нам не достаёт выразительности в русском языке и нужно ввести такой знак улыбки. И просто описывает смайл конкретно.

ИР: То есть Набоков придумал смайлик?

АН: Да, да, да. Он конкретно описывает смайл, это факт. Он говорит, что надо бы такую ввести скобку, которая бы означала несерьёзность или дружественность интонации («Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос». Владимир Набоков, интервью Олдену Уитмену, 1969. — Прим. ред.). Только осознание того, что Набоков это придумал, меня смирило, и я стала его употреблять.

ИР: Я уточню свой вопрос. Сейчас мы этот тренд не очень чувствуем, мы в возрасте, а молодёжь (дети, школьники, студенты) в принципе на этом языке разговаривает. То есть они абсолютно способны на полноценное общение с помощью этих предустановленных картинок — это не гифки, не иллюстрации, а просто предустановленный набор ограниченных иконочек. Они способны передавать ими не только смысл, но и сложные мысли, общаться на таком языке.

КЧ: Мне кажется, это наши дети, а уже следующие дети не будут так делать. Они вообще не будут использовать буквочки, для того чтобы общаться. У них будет Snapchat и всевозможные его клоны. Я поэтому уже начинаю осваивать гиф. Потому что мне кажется, что он является следующей ступенью идиотизма.

АН: Могу сказать, что у меня опыт человека, который вынужден говорить с разными людьми, потому что это моя профессия. Я выступала в Вышке, там-сям, в разных местах, и приходила куча детей. Мне кажется, я совсем не выгляжу для них старомодной. Не выглядеть старомодным, мне кажется, это не примериваться к новым модам. Я ничего не знаю про эмодзи. Моя дочка, которая со мной переписывается, ей двадцать два года, — она переписывается со мной, но она никогда в жизни в этой переписке не употребляет никакой картинки вообще. Я даже не знаю, она это делает, потому что снисходит к моей немощи или потому что она не из этих.

КЧ: Меня, например, нервирует, когда я в фейсбуке ставлю восемь со скобкой, а он превращает это в какую-то картинку. Я не хочу, чтобы превращали в эту жёлтую гадость. Я хочу, чтобы здесь стоял ASCII-код такой, ASCII-код сякой, и ничего больше, но фейсбук почему-то упорно превращает мои текстовые смайлы в какие-то отвратительные картиночки. Зачем это делается?

АН: Я уверена, что мы победим, что нормальные высказывания победят.

ФД: Во всяком случае, разговор про шрифт сегодняшнего дня точно не сводится к тому, что это вопрос эмодзи, а через три года будут гифки, а через семнадцать лет вообще какое-то пересылание запахов, — это фигня полная. Я знаю, откуда берётся этот вопрос — из интервью с человеком, фамилию которого я не могу вспомнить. С каким-то очень важным и крутым типографом.

ИР: Франк Грисхаммер из Adobe.

ФД: Он говорит, что теперь самое актуальное — это эмодзи. Я не понимаю, что это значит. Вообще эпоха эмодзи. Сегодняшняя эпоха — это эпоха эмодзи, потому что десять лет назад их не было. Сейчас они есть, и они активно развиваются. Они захватили всё. Они есть в каждом мессенджере. Мы всё больше и больше, даже помимо собственной воли, их используем, даже не желая того. Они становятся тем самым частью нашей культуры, сколь старомодны бы мы ни были. Потому что оно просачивается в нас через детей и окружающий мир, и иллюстрацией текущего момента это точно является. Мы можем к этому по-разному относиться, но оно точно вокруг нас есть.

ЮО: Тут есть ещё одна история. В 2016 году текст является совсем другой субстанцией, чем двадцать лет назад. Потому что текст двадцать лет назад — это, как правило, что-то напечатанное, следовательно, почти закон, у него совсем другая структура. Как правило, он длинный, с законченной мыслью. Он кем-то строго определённым написан или кем-то завизирован. А сейчас мы живём в мире, когда текст стал вообще совсем другим. Мы его получаем в качестве будильника. У нас будильник — это текст. «Отложить», «смахнуть», «я проснусь через пять минут» — это текст.

АН: Мне кажется, что это только увеличивает влияние текста. Когда, я помню, это началось, как раз был сайт W-O-S после сайта Openspace. Там Маша Кувшинова написала какой-то манифест о том, что кончилась эпоха вербалов и началась эпоха визуалов. Честно говоря, мне кажется, попытка пророчества, что эмодзи будут…

КЧ: Не будет никаких эмодзи. Я знаю, что Гриша (сын Константина Чернозатонского и Анны Наринской. — Прим. ред.) пишет в «ВКонтакте» своим чувихам. Никаких там эмодзи, вообще ничего такого нет.

ДЯ: Я хотела отметить, что мы начали разговор о том, что такое шрифт, а пришли к разговору, что такое текст.

АН: То, что это связано, это ведь никто не отрицает. Мы сейчас говорим — эмодзи-фигодзи. Есть гениальный рассказ Киплинга, по-моему, про доисторическую девочку — среди его историй, где про слонёнка и так далее. Доисторическая девочка потерялась, и она своему племени, поскольку письменности ещё не было, в картинках полностью изобразила, где она находится. В итоге её не поняли: решили, что на неё напали какие-то страшные бандиты, прибежали все с дрекольем её освобождать, а оказывается, она имела в виду совершенно другое. Это «Just So Stories» Киплинга (рассказ «Как было написано первое письмо» из сборника Р.Киплинга «Просто сказки». — Прим. ред.).

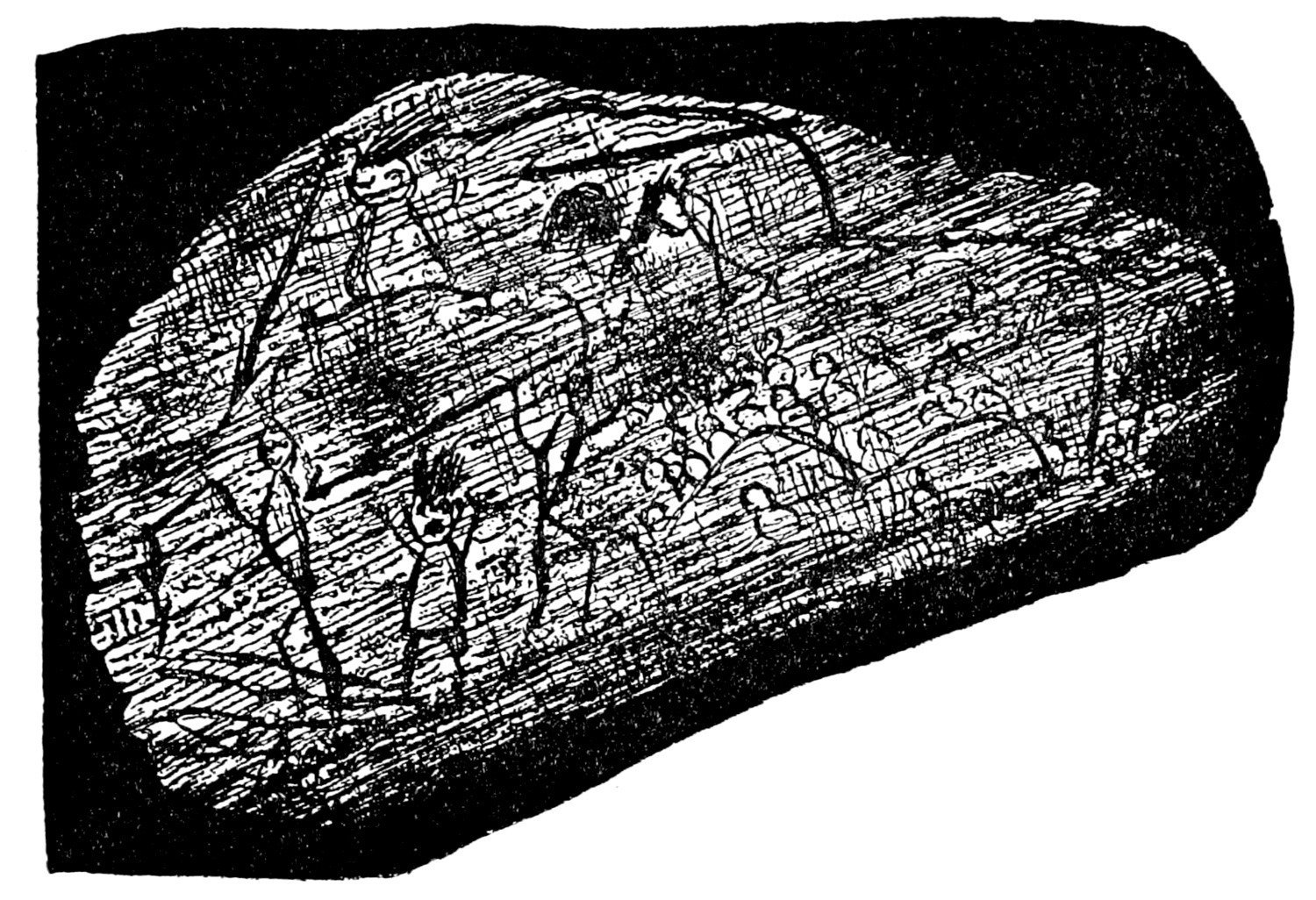

Письмо девочки из рассказа «Как было написано первое письмо». Иллюстрация Р.Киплинга

Письмо девочки из рассказа «Как было написано первое письмо». Иллюстрация Р.Киплинга

ИР: «Маленький принц» не был бы «Маленьким принцем» без иллюстраций.

АН: Абсолютно, есть множество таких книжек, кстати, где картинки являются частью. Можно поговорить про эмодзи, но раздумывать про них практически бессмысленно. Потому что, мне кажется, мы ничего про это не знаем, и, скорее всего, они так же выдохнутся, как выдохлось всё. Сколько раз нам уже сказали, что роман закончился? Теперь все эти Донны Тартт, Франзены и все выпускают…

КЧ: Они только хуже взялись. Раньше было пятьсот, а теперь восемьсот страниц.

АН: Теперь все по тысяче страниц. Что это вообще за безобразие?

КЧ: Как муж литературного критика… Они же приносят время от времени пакеты. Я их так взвешу: три дня жизни не будет никакой, четыре? А теперь по неделе она это читает.

ФД: Это же постоянные параллели историй к тексту. Есть текст, и рядом с ним возникают какие-то соперники, которые выкрикивают: «Всё, мы убили текст, теперь всё будет по-другому. Скоро текст никто читать не будет, до свидания». Весь двадцатый век может быть описан как рассказ про попутчиков текста. Но он как-то держится, к сожалению или к счастью.

АН: Действительно, очень много длинных текстов, которые надо как-то печатать. Кстати, на Западе они напечатаны более разнообразно. Мне кажется, на Западе к роману больше подбирают шрифт, чем у нас. У нас никакого осмысления произведения и того, какими буквочками он напечатан, вообще нет. В Америке, мне кажется, есть. Может быть, я ошибаюсь, но разные романы напечатаны по-разному. Это просто факт.

АК: Шрифт — это язык. В этом смысле меня немного смущает разговор про возможность создать шрифт про сегодня. Нельзя придумать язык сегодняшнего дня, он уже существует. Так и шрифт сегодняшнего — это действующая конвенция, она уже разлита по всем словолитням. Сегодняшний шрифт — не тот, который мы сейчас сядем, придумаем и сделаем, а тот, который уже работает в вывесках, в медиа и так далее. Это тот шрифт, который и будет опознаваться как сегодняшний.

ИР: Боюсь, тогда это будет Arial. Для вас сегодняшний шрифт — это тот, который фактически больше всего применим сегодня?

АК: Да, безусловно. Как язык. Какого рода кофе — мужского или среднего, определяют люди, которые используют язык, а не какие-то специальные лингвисты с огромными знаниями и прекрасным чувством стиля.

ИР: Формально очень правильный ответ.

Слайд из доклада type.today на конференции «Серебро Набора»

Слайд из доклада type.today на конференции «Серебро Набора»

АН: Шрифт шестидесятых мы же великолепно отличаем, и он очень легко воспроизводим. Сколько у нас сейчас сериалов про шестидесятые, и там везде написано: «Кафе „Юность“». И оно всегда написано конкретно этим языком. В этом смысле Андрей прав. Я считаю, сейчас время сложнее.

АК: В том смысле, что оно более фрагментировано, в нем одновременно существует множество языков.

АН: Абсолютно. Скажем, вот девяностые годы, когда восемьдесят процентов вывесок были на английском языке и с какими-то непонятными, странными шрифтами. Когда вообще не было никакой упорядоченности. В городе, например, если мы говорим о вывесках, вообще не было понятно, что модно. Это сейчас ясно, что модно.

АК: Да, отсутствие упорядоченности, дискретность и фрагментированность — это и есть свойство этого языка и этой эпохи. Так же, собственно, язык, на котором мы сейчас говорим, в девяностые фрагментировался, стал дискретным, вобрал в себя много и из блатного, и из английского, и оттуда, и отсюда.

АН: Мне просто кажется, что сейчас вообще время постмодернизма.

КЧ: Но если бы это было так, то на рубеже девяностых и двухтысячных со шрифтами происходило бы то же самое. Однако нет, постмодерн шрифтовую культуру как-то совершенно не затронул.

АК: А «Птюч» — это не постмодерн?

КЧ: А где здесь постмодерн?

АН: «Птюч», я согласна, это просто модерн, а бар «Стрелка» — это постмодерн. Это же переделки чего-то. «Постмодерн» я использую в простом смысле апгрейда и какого-то осовременивания.

ФД: Это хорошо поддерживает тему того, о чём сейчас все говорят. Мы все разговариваем про прошлое, потому что ощущения настоящего ни у кого толком нет. Кажется, это относится ко всему миру тоже, но за весь мир не скажу.

АН: Я с этим страшно борюсь (но это уже, действительно, разговор не про шрифт, а вообще про жизнь), страшно борюсь с тем, когда говорят, что у нас тридцать седьмой год, или когда говорят, что у нас нацизм. Потому что это страшная лень ума, желание прибить штампом существующую здесь сложную ситуацию — а надо потрудиться, чтобы её осмыслить, подумать о том, что она представляет из себя. Есть такой штамп — «тридцать седьмой год». Мы всегда говорим: тридцать седьмой год? Ага, ясно.

КЧ: Вредный очень штамп.

АН: Да, очень вредный, притом что на самом деле распространить фашизм на всё остальное придумала Ханна Арендт. Она придумала, что можно говорить «офисный фашизм» или какой-то фашизм, то есть что про всё на свете можно сказать «фашизм». Но что бы она ни говорила, я считаю, что сейчас для России это дико вредно.

ФД: Это всё иллюстрирует то, о чём вы говорите: что нет никакого разговора про сегодняшний день.

АН: Да, что все говорят про прошлое.

АК: Это преувеличение. И разговор есть про сегодняшний день, и мышление людей всегда исторично — наша культура так устроена, что она определяет себя через свое прошлое, отношение к прошлому

АН: Нет, просто дело в том, что, я считаю, это лень ума. Если говорить о шрифтах, например, как о части культуры в принципе, то можно переделать шрифт, которым написана «Волга-21» (надпись на советском автомобиле ГАЗ-21 «Волга». — Прим. ред.): то двинуть туда, сё сдвинуть сюда. А можно придумать что-то новое. И это будет две большие разницы.

АК: Для сегодняшней культуры такие шрифты будут равноценны.

АН: Нет, они неравноценны, новое будет куда круче.

ЮО: Раз мы вспомнили про «новый тридцать седьмой». Вы, наверное, все помните обложку «Хватит» «Большого города». А у вас были от неё те же ощущения, которые вы сейчас описываете: «опять про новый тридцать седьмой, достали, это неправильно»?

АН: Это, опять же, о том, что важнее, содержание или шрифт. Мы со своими сотрудниками чуть не убили друг друга по поводу этих обложек. Но всё-таки это было по поводу смысла и того, имеешь ли ты право всё содержание выносить в эту обложку. Это был скорее медийный вопрос. Нам показалось, что это тоже ужасно простая штука, что Филипп, грубо говоря, вместо того чтобы написать пятнадцать глубоких статей, на которые у него не хватает авторов, денег, редакторского соображения, таланта и ещё чего-то, утрамбовывает это всё в такую крутую обложку, жёстко политическую.

Мне кажется, вот что важно. Например, вы видели новую нашу олимпийскую форму? По-моему, о времени шрифта говорит одна вещь: видный публицист Олег Кашин выставляет фотографии каких-то гимнасток, на них форма олимпийская, и написано «Россия» каким-то шрифтом, как у Родченко в книжках. Он говорит: «Конструктивизм рулит». Через три дня после этого разрушают Таганскую АТС. Он говорит: «Как это может быть? Если только что они напечатали это всё на олимпийской форме родченковским шрифтом, то как же они могли разрушить АТС?» Он был настолько убеждён этими буквами.

КЧ: Я хотел ещё сказать про шрифт граффити. Они научились рисовать в некотором довольно фиксированном наборе стилей, и долгое время это казалось, в общем, весьма соответствующим времени — дутые буквы или угловатые буквы. Сейчас это всё представляется таким диким анахронизмом: дутость, или недутость, или, наоборот, намеренная недутость, ещё что-нибудь. В общем, практически любые текстовые граффити выглядят диким анахронизмом, и то, что делает Кирилл Кто в этом смысле, абсолютно отдельная история. Потому что он просто фигачит крупные точки. Или его коллега [Евгений] Оззик. Мне просто кажется, что у каждого десятилетия, у каждого поколения или есть свой месседж, или его нет. Как это случилось с поколением последних десяти лет: просто нет никакого месседжа, нечего сказать. Возможно, поэтому какого-то шрифта, кроме этого айфонного, не появляется.

Граффити Кирилла Кто. Фотография из интервью с Кириллом Кто в издании Furfur

Граффити Кирилла Кто. Фотография из интервью с Кириллом Кто в издании Furfur

ФД: Мне кажется, что есть ещё бешеная усталость, в пандан Косте, вообще от любых изображений. Просто текст обладает гораздо большим зарядом, чем текст, снабжённый каким-то дополнительным сообщением.

АН: Мы об этом мечтаем. Мне тоже так кажется, но каждый раз какой-нибудь дурацкий социологический опрос нас опровергает. Время сейчас про то, что надо чистое короткое сообщение: пять предложений на белом фоне, и всё.

КЧ: Что лишний раз показывает нам, как важен шрифт. Хотя мы совершенно не отдаём себе отчёт в том, насколько он влияет на восприятие сообщения, которое пытаются донести. Или насколько отсутствие сообщения маскируется шрифтами.

ИР: Тут начинается самое опасное. Вы сами упомянули чуть ранее такой термин, как «шрифтовая культура». Самое опасное тут в том, что даже не все графические дизайнеры об этой шрифтовой культуре беспокоятся. Единственные, кто о ней беспокоится, это шрифтовые дизайнеры, которых, как мы уже выяснили, мало, они в тени, их почти не слышно.

КЧ: Можно написать вирусы, которые подменяют на веб-сайтах шрифты. Потому что люди не думают. В книжках мы же не можем менять шрифты. Или в плакатах. Нужно написать простецкие вирусы, которые меняют шрифты на какие-то совсем новые.

ФД: Помнишь анекдот про бабушку, которая распечатала «Войну и мир» на печатной машинке? История про то, что внучка не читает «Войну и мир». Бабушке говорят: напечатай «Войну и мир» на печатной машинке, сделай самиздат — она прочитает за одну ночь. Анекдот семидесятых-восьмидесятых годов про самиздат. Это, как ни странно, к тому же разговору. Другой способ бытования текста.

ИР: Много мыслей уже по несколько раз прозвучало, и здорово, что мы их разжевали. Единственная мысль, которой мне немножко не хватило в обсуждении, — это то, о чём Андрей начал говорить. Она, на самом деле, дико важная. Про то, что Arial и вообще шрифты, которые чаще всего нам встречаются, которыми набираются все документы, Times New Roman, который стоит в «Ворде» по умолчанию, — ведь этих шрифтов не было тридцать лет назад. Их тут в таком количестве не существовало. Они действительно отображают нашу сегодняшнюю эпоху — просто потому, что мы постоянно с ними соприкасаемся. Из-за того, что у них плохая кириллица, они нас портят, но это знаем только мы с Юрой.

АК: Это только отчасти так. Немассовые шрифты тоже играют свою роль. Набор газеты «Коммерсант» и вообще дизайн «Коммерсанта». Мне кажется, что это очень важная, узнаваемая вещь. Она не такая массовая, но через неё можно описать эпоху.

АН: Кстати, очень интересный вопрос. Не буду здесь бороться за «Коммерсант», но просто я не понимаю, у нас сейчас кто, вообще, провозвестник, чей дизайн? «Коммерсант», действительно, в девяностые годы поменял отношение к дизайну. «Афиша», может быть, поменяла в нулевые отношение к другому роду дизайна, глянцевому. Я не считаю, что, например, «Ведомости». Не знаю, кто поменял отношение к веб-дизайну, я просто за ними не страшно слежу.

ЮО: Charmer, я думаю. «Лента» плюс «Медуза».

АН: А из бумажных кто? У нас сейчас нет влиятельного, крутого — именно в смысле дизайна — бумажного издания?

ИР: Боюсь, мы сейчас все под влиянием Facebook.

АК: Так культура сейчас устроена, что в ней нет этой иерархии, нет места, откуда ты можешь эту моду диктовать.

АН: А при этом ты смотришь на Запад и видишь, как много разных штук существует.

ЮО: На Западе выходит «Ньюсуик» с редизайном. «Гардиан» (The Guardian) — это бомба, которая работает до сих пор. Bloomberg.

АН: Абсолютно. Я хотела сказать про «Гардиан». Это была газета, с которой я в какой-то момент сотрудничала, которую читала каждый день. Но я совершенно перестала понимать, что у них где написано, что у них за рубрики, где они вообще. И вдруг ты прямо с изданием переживаешь целый переворот. Это дико круто. Ты вдруг понимаешь, что то, что ты считал главным, уже становится неглавным.

ЮО: А вы поняли, что в «Гардиан» поменялся шрифт?

АН: Нет. Это было для меня совершенно не первоочередное.

ИР: Там было слишком много изменений, формат изменился.

КЧ: Тот самый запах. Это всё те же самые духи? То есть был мужик лысый и накачанный, а вдруг стал мужик… От него ещё и пахнет немножко по-другому. Раньше пахло жжёной резиной и перегретым металлом, а сегодня… Шрифт — это духи.