В 1971 году Эллендея Проффер Тисли вместе со своим мужем Карлом Проффером основала издательство «Ардис». «Ардис» публиковал произведения авторов, запрещённых в СССР. Многие из книг издательства контрабандой попадали обратно в Советский Союз, благодаря чему запрещённая литература становилась доступной и для советских читателей.

В 1989 году главный редактор нашего журнала Дарья Яржамбек поехала с семьёй в Лондон. Хозяева местного русского книжного магазина подарили им чемодан, полный книг. В нём были и книги издательства «Ардис». Много лет спустя, когда Дарья стала заниматься дизайном, она поняла, что для многих, кто издаёт или оформляет

Сегодня во многих странах усиливается цензура. Тексты запрещённых авторов не могут быть опубликованы в тех регионах, для жителей которых они были написаны. И литературу снова становится сложно представить без независимых издательств, печатающих книги за рубежом и потому не попадающих под цензурные ограничения.

Мы поговорили с Эллендеей Проффер Тисли о том, как выглядел тамиздат «Тамиздат» — советская литература, которая была запрещена в СССР и публиковалась за границей 50 лет назад, о не-советском дизайне и о том, как в «Ардисе» были устроены дизайн-процессы.

Знак издательства «Ардис»

Знак издательства «Ардис»

Дарья Яржамбек: Давайте начнём со знака издательства. Это рисунок

Эллендея Проффер Тисли: Мы с Карлом были в России. Я писала диссертацию,

Когда мы с Карлом решили открывать издательство, я листала этот альбом и увидела иллюстрацию, в центре которой была карета с лошадьми. К тому моменту я уже понимала, что мы будем издавать много переводов, а все, кто хоть немного изучал русскую литературу, знают пушкинскую фразу:

Владимир Фаворский, «Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом», 1925. Дизайн: Владимир Фаворский. Изображение: Журнал «Шрифт»

Владимир Фаворский, «Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом», 1925. Дизайн: Владимир Фаворский. Изображение: Журнал «Шрифт»

Журнал «Искусство», 1925. Дизайн: Владимир Фаворский. Изображение: Журнал «Шрифт»

Журнал «Искусство», 1925. Дизайн: Владимир Фаворский. Изображение: Журнал «Шрифт»

Аделина Шайдуллина: Вы где-то учились дизайну, прежде чем начать делать обложки для книг «Ардиса»?

ЭПТ: Нет, я не планировала становиться дизайнером. У меня не было ни образования, ни таланта.

Но мы были молодым, бедным издательством, и мне пришлось делать обложки самой. Постепенно я всему научилась, но первые несколько книг вышли совсем

Для «Воронежских тетрадей» Мандельштама я вырезала каждую букву Фаворского по отдельности и приклеивала их. Позже, когда мы издавали Бродского, я сделала набор переводных букв из того же алфавита. Это всё было до компьютеров. Наверное, вы даже не представляете, как мы печатали

Владимир Фаворский, «Русский алфавит», 1948. Изображения: Журнал «Шрифт»

Осип Мандельштам, «Воронежские тетради». Издательство «Ардис», 1980. Изображение предоставлено музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Осип Мандельштам, «Воронежские тетради». Издательство «Ардис», 1980. Изображение предоставлено музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Это было

АШ: На некоторых обложках Набокова название произведения набрано шрифтом с обводкой,

ЭПТ: Если честно, я не помню и не могу проверить, я продала свою библиотеку в 90-х. Но мы действительно часто меняли макеты, пока не начали работать на компьютерах. У нас была печатная машинка, Varityper, десять латинских шрифтов и пять кириллических.

Печатная машинка IBM Selectric Typewriter, которой пользовались в издательстве «Ардис». Изображение: IBM

ДЯ: А что Набоков думал о дизайне его серии?

ЭПТ: Ему дизайн очень нравился.

Владимир Набоков, «Весна в Фиальте». Издательство «Ардис», 1978. Изображение: Hermitage Fine Art Monaco

Владимир Набоков, «Весна в Фиальте». Издательство «Ардис», 1978. Изображение: Hermitage Fine Art Monaco

Владимир Набоков, «Лолита»Lolita. Издательство «Ардис», 1976. Изображение: Hermitage Fine Art Monaco

Владимир Набоков, «Лолита»Lolita. Издательство «Ардис», 1976. Изображение: Hermitage Fine Art Monaco

Владимир Набоков, «Другие берега». Издательство «Ардис», 1978. Изображение: Аукционный дом Литфонд

Владимир Набоков, «Другие берега». Издательство «Ардис», 1978. Изображение: Аукционный дом Литфонд

ДЯ: Вы много работали с Бродским. Как он выбрал шрифт для обложек своих книг? Как нашёл «августовский синий» Бродский назвал цвет в честь книги «Новые стансы к Августе», в ней этот цвет появился впервые?

Иосиф Бродский, «Новые стансы к Августе». Издательство «Ардис», 1983. Изображение: Аукционный дом Литфонд

Иосиф Бродский, «Новые стансы к Августе». Издательство «Ардис», 1983. Изображение: Аукционный дом Литфонд

ЭПТ: Всё выбирала я, а не он. Я показывала ему то, что делала, а он утверждал. Но для первых изданий «Части речи» и «Конца прекрасной эпохи» он всё придумал сам, и это выглядело

Первое издание «Части речи» Иосифа Бродского. Издательство «Ардис», 1977. Изображение предоставлено музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Первое издание «Части речи» Иосифа Бродского. Издательство «Ардис», 1977. Изображение предоставлено музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Мерч музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Книги, подписанные Иосифом Бродским для Михаила Барышникова. Изображения предоставлены музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

ДЯ: Вы сотрудничали с другими дизайнерами?

ЭПТ: У нас не было денег на дизайнеров, но однажды мы попросили Пола Шоу сделать обложку для «Ожога» Аксенова. Пол жил на соседней улице. Как-то раз он зашёл к нам, и я его спросила, хочет ли он сделать для нас

Василий Аксёнов, «Ожог». Издательство «Ардис», 1980. Дизайн: Пол Шоу

Василий Аксёнов, «Ожог». Издательство «Ардис», 1980. Дизайн: Пол Шоу

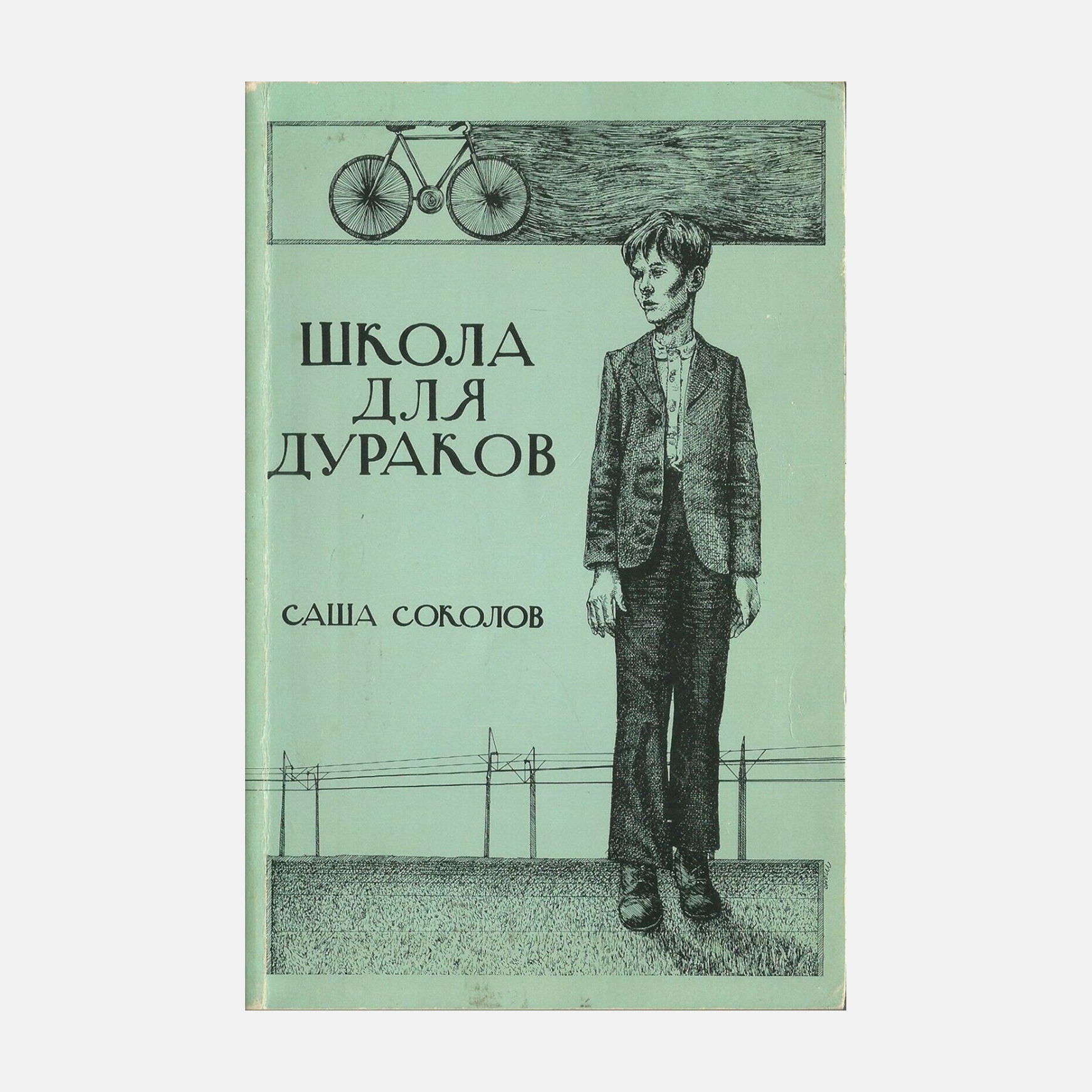

АШ: Есть два издания «Школы дураков». На одной

ЭПТ: Кажется, сначала вышел вариант с рукописным шрифтом.

АШ: А где вы нашли шрифт?

ЭПТ: Это был один из тех шрифтов, которые продавались вместе с нашей печатной машинкой.

Саша Соколов, «Школа для дураков». Издательство «Ардис», 1983. Изображение: Ebay

Саша Соколов, «Школа для дураков». Издательство «Ардис», 1983. Изображение: Ebay

Саша Соколов, «Школа для дураков». Издательство «Ардис», 1976. Изображение: Ebay

Саша Соколов, «Школа для дураков». Издательство «Ардис», 1976. Изображение: Ebay

ДЯ: Как вы выбирали шрифты? Может, у вас был любимый?

ЭПТ: Моим любимым всегда был шрифт Фаворского. Но в целом это было

ДЯ: Какая ваша любимая обложка?

ЭПТ: Мне нравилась обложка книги «Russian Literature of the

«Russian Literature of the Twenties: An Anthology». Издательство «Ардис», 1987. Изображение: Internet Archive

«Russian Literature of the Twenties: An Anthology». Издательство «Ардис», 1987. Изображение: Internet Archive

Анна Ахматова, «My Half Century». Издательство «Ардис», 1991. Изображение: Amazon

Анна Ахматова, «My Half Century». Издательство «Ардис», 1991. Изображение: Amazon

Но, наверное, моя самая любимая книга

Я поехала в Монтрё, когда Владимир уже умер. Меня принимали его жена Вера и сын Дмитрий. Они разрешили мне поработать в архиве. Там я нашла непроявленную

«Владимир Набоков. Фотобиография». Издательство «Ардис», 1991. Изображения: Internet Archive

Потом я сделала целую серию фотобиографий. Мы напечатали фотобиографию Цветаевой, сделали альбом Наппельбаума. По американским стандартам качество фотографий в этих книгах было не самым лучшим, лучшее стоило слишком дорого. Но наши фотокниги всё равно были качественнее советских.

Цветаева. Фотобиография». Издательство «Ардис», 1989. Изображение: Аукционный дом Литфонд

АШ: А как выглядел процесс выпуска технологически? Что вы передавали в типографию, чтобы получить тираж?

ЭПТ: Я отдавала финальный макет, в котором были пометки синей ручкой При офсетной печати линии, сделанные специальной синей ручкой, не фиксировались камерой. Ими чаще всего отмечали границы макета.

Макет с пометками синей ручкой. Кадр из фильма «Graphic Means»

Макет с пометками синей ручкой. Кадр из фильма «Graphic Means»

В самом начале мы плохо понимали, что делаем, поэтому ранние книги получились не очень

Осип Мандельштам, «Tristia», 1922

Осип Мандельштам, «Tristia», 1922

АШ: А как вы исправляли опечатки?

ЭПТ: Это было ужасно. Мы вычитывали тексты по несколько раз, но всё равно в макете, который мы собирались передать в типографию, обнаруживались ошибки.

Тогда мы брали лезвие, вырезали им ошибку и вклеивали исправленный фрагмент. И эти вставки часто были наклеены криво. Мы пытались пользоваться линейками, но, когда мы только начинали, у нас даже не было миллиметровой бумаги. Это был очень сложный

Исправление опечаток с помощью лезвия. Кадр из фильма «Graphic Means»

Исправление опечаток с помощью лезвия. Кадр из фильма «Graphic Means»

Я пользовалась программой Gutenberg, в ней можно было работать со многими

А потом в «Ардис» пришёл Росс, мой нынешний

АШ: Сложно ли было найти типографию в Энн-Арборе?

ЭПТ: Внезапно Энн-Арбор оказался столицей малотиражной печати. Маленьким считался тираж до 10 000 экземпляров. Наши англоязычные книги обычно выходили тиражом

АШ: Учили ли они вас делать дизайн?

ЭПТ: Нет, но мы знали, что у них есть вкус. Какие-то наши обложки им нравились,

АШ: Как вы это понимали?

ЭПТ: Они сами говорили нам об этом. Мы дружили с нашими типографиями и постоянно были должны им денег. Но они были очень понимающими. Мы работали с тремя или четырьмя разными

АШ: Рональд Мейер как-то говорил, что Довлатов сам оформлял обложки своих книг. Он только рисовал иллюстрации или придумывал типографику тоже?

ЭПТ: Не помню точно. Кажется, он рисовал иллюстрации, а я подбирала шрифты. Но если вам попадается на обложках Довлатова что-то написанное от руки, то это точно написал он сам.

Сергей Довлатов, «Ремесло». Издательство «Ардис», 1985. Изображение: Аукционный дом Литфонд

Сергей Довлатов, «Ремесло». Издательство «Ардис», 1985. Изображение: Аукционный дом Литфонд

Сергей Довлатов, «Невидимая книга». Издательство «Ардис», 1977. Изображение: Abel Books

Сергей Довлатов, «Невидимая книга». Издательство «Ардис», 1977. Изображение: Abel Books

Сергей Довлатов, «Наши». Издательство «Ардис», 1983. Изображение: Аукционный дом Литфонд

Сергей Довлатов, «Наши». Издательство «Ардис», 1983. Изображение: Аукционный дом Литфонд

АШ: Была ли у авторов возможность внести правки в ваш дизайн?

ЭПТ: Да, они могли сказать, что им что-то не нравится. Но со временем они свыклись с моим дизайном. Многие за пределами издательства знали меня как писательницу и учёную, и даже не подозревали, что я сама делаю обложки. Вы первые, кто говорит со мной об этом.

Саша Соколов, «Палисандрия». Издательство «Ардис», 1985. Изображение предоставлено музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Саша Соколов, «Палисандрия». Издательство «Ардис», 1985. Изображение предоставлено музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

АШ: Встречались ли вы когда-нибудь с наследниками Фаворского?

ЭПТ: Нет, я даже не уверена, в курсе ли они о том, что мы использовали его работы. Но мы упоминаем его во всех интервью. Он был советским художником, и люди вашего возраста часто даже не знают о его существовании.

Мы были молоды, когдa приехали в Советский Союз, большинство наших советских друзей были гораздо старше нас, от них мы узнали многое о той культуре, которую не застали сами.

АШ: Вы учили дизайну младших коллег по «Ардису»?

ЭПТ: Нет, они смотрели на то, что я делаю, и совсем не хотели заниматься дизайном. Это ведь был мучительный процесс. Моя дочь стала художницей, она могла бы делать обложки, но тогда она была слишком маленькой.

Пару раз мы пытались работать со студентами художественного факультета Мичиганского университета. Но они делали всё настолько ужасно, что я думала: лучше сделаю обложку сама и не буду платить студенту 500 долларов. На тот момент это была огромная сумма, особенно для маленького издательства.

ДЯ: Я должна признаться, что поместила фотографию вашей книги на обложку комментария Александра Долинина к «Дару» Набокова. Издатель сказал: «Смотрите, что у меня есть!» Я ответила: «Отлично, это и будет нашей обложкой!» Мы сфотографировали книгу в студии и использовали это фото как основу для дизайна.

Александр Долинин. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». Новое Издательство, 2019. Дизайн: Дарья Яржамбек

Александр Долинин. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». Новое Издательство, 2019. Дизайн: Дарья Яржамбек

ЭПТ: Я не против!

Но как-то раз мне написали из Санкт-Петербурга: «Мы будем издавать Бродского, и хотим взять ваши обложки». Они собирались просто украсть

АШ: Ну, это пиратство.

ЭПТ: Я уверена, вы тоже сталкивались с пиратством. Когда рухнула Берлинская стена, русские напечатали пиратские копии всех наших изданий Набокова. Я приехала в Россию и сказала: «Вы не можете так поступать, я подам в суд!» Потом они договорились с семьёй Набокова и продолжили копировать наши обложки. Отчасти поэтому я прекратила издавать книги на русском.

Ещё в 1989 году мой муж Росс увидел в подземном переходе стенд с надписью «Ардис», но на стеднде были не наши книги. Росс подошёл к продавцу и сказал: «Вы не „Ардис”. Я знаю это, потому что я из настоящего „Ардиса”».

ДЯ: Вы говорили, что книги «Ардиса» должны отличаться от остальных русскоязычных книг. Что вы имели в виду?

ЭПТ: Самым главным для нас было делать не по-советски.

АШ: У вас были ещё какие-то правила, какой-то дизайн-код?

ЭПТ: Нет, ничего такого не было. Я просто хотела найти и вставить в книгу как можно больше фотографий.

Мы выбирали яркие цвета, потому что советский дизайн всегда был очень тусклым. А ещё мы старались находить шрифты, которые не были похожи

Владимир Войнович, «Иванькиада». Издательство «Ардис», 1976. Изображение: Вторая литература

Владимир Войнович, «Иванькиада». Издательство «Ардис», 1976. Изображение: Вторая литература

Юз Алешковский, «Кенгуру», Издательство «Ардис», 1981. Изображение: Russian Emigrant Blog

Юз Алешковский, «Кенгуру», Издательство «Ардис», 1981. Изображение: Russian Emigrant Blog

Владимир Марамзин, «Блондин обеего цвета». Издательство «Ардис», 1975. Изображение: Google Books

Владимир Марамзин, «Блондин обеего цвета». Издательство «Ардис», 1975. Изображение: Google Books

АШ: Вы упомянули, что коллекционировали советские книги об искусстве. Что ещё у вас было помимо Фаворского?

ЭПТ: На самом деле, у меня было всё. Книги с репродукциями Филонова, книги с коллекцией

У меня даже была книга «Искусство Армении». Эти книги стоили недорого. Мы ездили в Россию каждый год, пока нам не запретили Элленедее и Карлу запретили въезжать в СССР в 1979 году, и скупали буквально всё. Позже мы издали сборник армянской поэзии на английском языке, поэтому все книги так или иначе нам пригодились.

Одной из моих самых любимых книг был альбом миниатюрных портретов. Я думаю, он печатался на экспорт, потому что его производство явно стоило очень дорого. Для советских людей так качественно не печатали.

АШ: Эти советские книги до сих пор у вас?

ЭПТ: Да. Сначала мы переехали из Энн-Арбора в Калифорнию, а потом в Вашингтон, два года назад. Во время последнего переезда я раздала почти все свои книги,

АШ: С какой письменностью вам нравилось работать

ЭПТ: Если говорить о дизайне, то особой разницы не было, но шрифтов с латиницей всегда было больше. Что касается кириллицы… наверное, и её в целом тоже было достаточно.

АШ: А что сейчас в России с дизайном? Там много красивых книг?

ДЯ: Да, в России много хороших книжных дизайнеров. Но думаю, если вы приедете в Россию сейчас, то у вас случится небольшое

ЭПТ: О Боже, я не знала!

АШ: Сейчас — из-за политической

ЭПТ: Я только что вернулась из Дюкского университета, где читала курс про тоталитаризм, и самые лучшие вопросы задавали студенты из Вьетнама и Китая. Они действительно сильно обеспокоены тем, что происходит.

АШ: Что бы вы посоветовали молодым людям, которые занимаются дизайном тамиздата сегодня?

ЭПТ: Мне кажется, сегодня стоит говорить в первую очередь о дизайне электронных книг. В них дизайн должен быть ещё более лаконичным,

Узнать больше об издательстве «Ардис»

- Фильм «Камень. Ножницы. Бумага» Анны Наринской, Антона Желнова и Ивана Юдина о том, как издательство противостояло советской цензуре

- Книга Эллендеи Проффер Тисли «Бродский среди нас»

- Книга Николая Ускова «Ardis. Американская мечта о русской литературе»

- Интервью проекта «Полка» с Эллендеей Проффер Тисли и Рональдом Мейером

- Интервью Эллендеи Проффер Тисли на канале «Радио Долин» «Минюст РФ признал Антона Долина иностранным агентом. По указу Минюста, мы должны писать об этом, даже когда делимся ссылкой на диалог о книгах, в котором участвует Антон